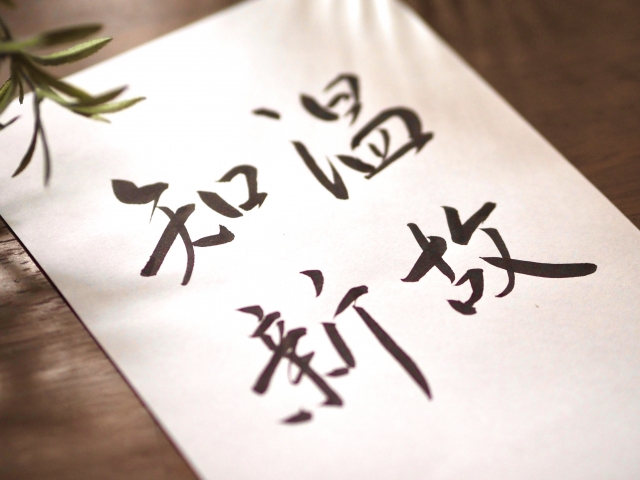

「温故知新」の意味と使い方と例文!語源は論語に由来!類語と英語訳

| 「温故知新」とは? 意味は、昔のことをよく調べそこから新しい知識見解を得ること。

|

新しいことは古いことを知ることから始まるんだ!

Contents

「温故知新」とは?読み方と意味を詳しく!

「温故知新」

読み方は「おんこちしん」です。

意味は以下の解説。

過去の事実を研究し、そこから新しい知識や見解をひらくこと。

(デジタル大辞泉)

訓読で

「故きを温ねて新しきを知る」(ふくきをたずねてあたらしきをしる)

「温」を「あたためて」と読む説もあります。

「昔のことをよく調べ研究しそこから新しい考え方、または知識を得ること」

そう孔子は教えています。

確かに、過去の思想や考え方を踏襲せずには、新しい考え方は生まれないように思います。

「なぜ彼はいっぱいしたのか?」

「なぜあの国は滅んだのか?}

原因を研究せずには前には進みません。

「温故知新」の語源は「論語」の「為政」(いせい)に由来!

「温故知新」の

- ①:語源となった「論語」の「為政」とは?

②:「温故知新」の漢文の原文

について解説。

孔子の「論語」「為政(いせい)」とはどんな書物だ?

「孔子」とはこんな方です。

孔子(こうし)紀元前552年または紀元前551年 – 紀元前479年)は、春秋時代の中国の思想家、哲学者。儒家の始祖

(wikipediaより)

書かれた「論語」はこんな本です。

『論語』(ろんご)は、孔子とその高弟の言行を、孔子の死後に弟子が記録した書物である。儒教の経典である経書の一つで、朱子学における「四書」の一つに数えられる。

(wikipediaより)

「論語」

は簡単に表現すると

「孔子の名言集」

です。

その中の「為政篇」に

「温故知新」

が出てきます。

「為政」(いせい)とはその漢字の通り

「政治を行う」

こと。

「政」

についての「孔子」の考え方を集約した名言です。

「温故知新」の漢文の原文紹介

「論語」の「為政篇」の次の一説。

「子曰温故而知新可以為師矣」

「子曰、故きを温ねて新しきを知る、以て師と為るべし」

ここで少し重要な部分。

「古いことをよく学び、習熟すればそこから、新しい通りを悟ることができる人は、人の師と為ることができる」

ここの部分・・

「以て師と為るべし」

ここまでがこの原文です。

ここが、一般的な意味の解説では抜けているような気がします。

ぜひ最後まで理解しましょう。

「温故知新」の使い方を場面と例文と会話例で!

この章では

- ・「温故知新」を使う場面。

・使い方を短文の例文で。

・「温故知新」を用いた会話例。

を解説します。

「温故知新」を使う場面は?

「温故知新」

を使う場面を以下の表に数点あげてみました。

| 場面➀ | 過去の失敗から学ぶ |

| 場面➁ | 不自由から学ぶ |

| 場面➂ | 歴史から学ぶ |

| 場面➃ | 新しいサービスの前に |

| 場面➄ | 新商品開発で過去を分析 |

考えてみると、新しい商品を開発するときは必ずと言っていいほど

「過去の商品」

を徹底的に分析します。

歴史は繰り返すといいますが、これもまた

「温故知新」

ですね。

「温故知新」の使い方を短文の例文で!

以下の例文で。

| 例文➀ | 最近の新商品は効率重視に思うが、古きものとの融合なら、温故知新でもっといい物ができそうな気がする。 |

| 例文➁ | 古きものから学ばないものは進歩がないだろう。温故知新というではないか。 |

| 例文➂ | 年寄りを否定するものではない、温故知新と言って、今でも新鮮な考え方ってあるもんだ。 |

| 例文➃ | 孫には温故知新、古きことも教えていかないと柔軟な考え方ができないだろう。 |

| 例文➄ | 「温故知新」と言って古い物や考え方は否定するものではないと思う。 |

| 例文⑥ | 自分がもっと良い人生を送りたいなら「温故知新」の考え方を実践することだ。 |

自分の考え方や周囲のことから例文を作ってみました。

「温故知新」

はとても素晴らしい考え方です。

古い物と切って捨てる考え方は、謝りだと改めて気づかされます。

「温故知新」を使った会話例!

以下の会話例で。

Aさんの考え方って古いよな~何時も昔は・・の話なんだもん。

で?でもその先があるんでしょ?

うん。そこから今後はこうしたほうがいいっていうんだけど、その前置きが長くってさ~~。

それって、「温故知新」って言ってかなり重要なことだからAさんは正しいと思うよ。

こんな方いませんか?

「昔の侍さんは・・・」

「昔の政治家は・・・」

だから何?

の世界の方・・少しは耳を傾けましょう!

「温故知新」の類義語(類語)の「四字熟語」!言い換えは「因往推来」!

「温故知新」

の類義語(類語)は以下。

| 覧古考新 | 古い事柄を顧みて新しい問題を考察する |

| 因往推来 | 過去の出来事からこれから先に起きそうなことを予測 |

| 鑑往知来 | 過去のことを充分観察して将来のことを推察する |

| 承前啓後 | 昔からのものを受け継いで、未来を切り開くこと |

| 言い替え | 因往推来(いんおうすいらい) |

言い換えとして適当と思うのは

因往推来(いんおうすいらい)

です。

意味は以下の解説

過去の出来事から、これから先に起きそうな出来事を予測すること。

とてもしっくりきます。

読み方も簡単です。

「温故知新」の反対語(対義語)は「無い」!

「温故知新」

の反対語を考えてみました。

「古きものをよく研究して、そこから新しいものを生み出す」

という意味。

その反対なら

「古きものは検討せずに新しい物も生み出さない」

そんな考え方?

ちょっと意味不明です。

これだけなら「反対語」は成立しません。

が・・それでは面白くないので

「古きものを研究しない」

のみを抜粋すれば

「独創的」

という言葉が成立すると思います。

でもやはりこれはこじつけに感じるので反対語は

「無い」

にしておきます。

・・・・・・・・・・

関連記事

・・・・・・・・・・・・・

「温故知新」を英語で表現!

「温故知新」

試しに検索で。

「温故知新」:出てきません(2023年1月)

他の英訳を。

①:learning from the past

②:taking lessons from history

例文は以下。

If we study history carefully, we can learn from the past and prevent bad things from happening again.

(よく歴史を勉強すれば、昔起こった事件の再発防止できるようになる。温故知新ということだ。)

If we study history carefully, we can take lessons from it and prevent bad things from happening again.

(よく歴史を勉強すれば、昔起こった事件の再発防止できるようになる。温故知新ということだ。)

(DMM英語)

少し長文ですが、素晴らしい表現だと思います。

こういう役ができるようになりたいな~~と思うんだっけな~

でも、すごく勉強になりました。

「温故知新」の思いと感想とまとめ!

「温故知新」

の上の内容を以下の表にまとめてみました。

| ➀:意味 | 昔のことをよく調べそこから新しい知識見解を得ること。 |

| ➁:語源と由来 | 「論語」「為政篇」に由来 |

| ➂:使う場面 | 新しいことを行う場面・他 |

| ➃:使い方を例文で | 自分がもっと良い人生を送りたいなら「温故知新」の考え方を実践することだ。 |

| ➄:類語 | 覧古考新・因往推来・鑑往知来・他 |

| ⑥:言い替え | 因往推来 |

| ⑦:反対語 | 無 |

| ⑧:英語表現 | taking lessons from history |

意味のおさらいです。

過去の事実を研究し、そこから新しい知識や見解をひらくこと。

(デジタル大辞泉)

自分の人生で迷ったときや、新しいことを始めるときなど、まずは古い事例から紐解き、そこからより良い方法を見つけていく。

そんな考え方を指してる

「四字熟語」

紀元前500年あたりの言葉ですが、その時代でもそういう考え方をする

「歴史」

が存在していたとは、本当に驚きです。

「温故知新」

を心がけていきましょう。

「温故知新」の良いお話!私の人生!

「温故知新」

の良いお話。

改まって「温故知新」といいますが人間って本能的に

「過去の事例」

は考えるものだと思います。

- ①:深い

②:浅い

のどちらかではないかな~~と。

私の場合は、先祖代々この地(山奥のへき地)に住んでいるのですが代々の

- ③:良いこと

④:悪いこと

⑤:失敗事例

などなど・・には、事欠きません。

89歳のお袋さんには、耳にタコができるほど何度も聞かされます。

自然に頭の中にその知識が刷り込まれて

- ⑥:やっていいことか悪いことか

を判断する癖がついたような気がします。

ある意味

「冒険」

がないですから、面白くもなんともないかもしれませんが。

おかげで

「可もなく不可もなく」

この年齢まで生きてきました。

それが良いこと!

皆さんはいかがですか?

関連記事

*ヘッダー(最上部)の写真はわたしが撮影した鎌倉鶴岡八幡宮の写真です。

1月でしたがとても暖かかったです。